「お客様の想いをカタチに」

October 2025

1

スイーツ業界の最前線を探る!人手不足からAI技術まで

「P×P talk」は、当社代表廣川信也が各界で活躍するリーダーと、ビジネスや人生について語り合う対談企画です。

今回の対談のゲストは、スイーツジャーナリスト 平岩理緒氏です。各種メディアで情報を発信する他、イベントへの登壇、書籍の出版などもされていて、当社運営の世界のパッケージとプロモーションを紹介するサイト「パケトラ」にも連載いただいています(11回の連載、2025年9月時点)。

スイーツジャーナリスト

平岩理緒氏ひらいわ りお

東京都出身。 2001年にマーケティング会社に勤務しながら趣味のスイーツ食べ歩きを発信する情報サイト「幸せのケーキ共和国」を立ち上げる。2002年、『TVチャンピオン』出演と優勝をきっかけとして、より真摯に追求。リサーチ・プロモーションの経験と、商品と売場づくりの目線を活かし、2006年に独立。国内外各地の菓子を食べ歩く「スイーツジャーナリスト®」として、各メディアで発信。メーカーの商品開発コンサルティング、イベント企画や解説、製菓スクールやカルチャースクールの講師、自治体の地方活性化支援などスイーツを軸に幅広く活動。

01

溢れるスイーツ愛が生んだ唯一無二の存在

平岩 今でこそスイーツジャーナリストと名乗っていますが、10年前くらいまでは、何をやってるの?と聞かれることも多かったです。好きなことを追求していったら、気が付くと今になっていたという感じなんです。小学生の頃から、人の何倍も食べ物に興味があって、母が栄養士だったため家にも食物関係の本がたくさんあったので読んでいました。大学の学部・大学院在学時には、歴史の教師になるための勉強をしていましたが、パン屋の販売アルバイトをして、自分の予想外に接客の仕事が面白かったことをきっかけに、人生経験だと思って大学院2年目に就職活動をしました。卒業後は、マーケティング会社に就職し6年半在籍しました。会社に勤めながら、持ち前の好奇心で『TVチャンピオン』(テレビ東京系列の競技型バラエティ番組)に出演したり、「幸せのケーキ共和国」という情報サイトを立ち上げたりと、食やお菓子に関する関心を行動にしていくうちにどんどん面白くなっていき、もっとちゃんとお菓子のことを勉強しようと思い、退社して製菓学校に通い始めました。

平岩 はい。当時、お菓子は好きだけれどちゃんと勉強したことがない点が心に引っかかっていて、お菓子のことを発信するなら勉強しようと思ったことがきっかけです。パティシエの方がどういう思いでお菓子を作っているかをより深く理解するためには、前提となる知識があった方がいいなと考えたんです。製菓科学や衛生なども含め、基本的な理論は身に着けておきたいと思ったので、座学カリキュラムもしっかりした製菓学校を選び、日中は取材などジャーナリストとしての仕事を少しずつ広げながら、2年間、夜間部に通いました。技術は学校だけで身に着くものではないとわかっていましたし、パティシエになりたい訳ではなかったので、知識を得ることが主な理由でしたね。

02

平岩 お菓子業界はコロナ禍の時に、ある意味で特需があったような気がします。旅行に行けない、外食ができない中で、近所のお菓子屋さん・スイーツ店でちょっとした贅沢を味わうという人が多かったです。一方で百貨店や駅・空港などのお菓子は、当時すごく打撃がありました。観光土産需要の高い和菓子店なども厳しかったです。街の洋菓子店はコロナ禍の時期、行列になることも増えましたし、お取り寄せスイーツ需要も大きく伸びました。その分、今はやや揺り戻しがあって、一部の人気店は影響がないですが、2023年までと比べて売上が伸び悩んでいるという話もよく聞きます。さらにスイーツ業界全体でさまざまな課題が見えてきています。

吉田 例えばどのような課題がありますか?

平岩 物価や原材料費の高騰、光熱費や人件費含めていろいろなコストが上がっていて、ここから先どうしていこうかと皆さん考えられていると思います。そこに人手不足の問題もあって、皆さんの大きな悩みになっていると思います。

吉田 パティシエと言えば、小学生のなりたい職業ランキングで常に上位にあるのですが、離職率もとても高いというのを聞きました。実際にそのような問題は現場でも起こっているのですか?

平岩 多くの店で、パティシエや販売員の人手不足は慢性的になっています。昔の厨房は、早朝から深夜まで働くことが珍しくない業界でした。しかしここ数年でお菓子業界も変わり始めています。オーナーパティシエたちも自分たちの修行時代と今は状況が違い、従来のままではダメだと理解していて、対応・対策を練っています。

廣川 我々のパッケージ業界もそうですが、限られた時間の中でどうやってこなすかということが大切ですね。自分の頭の中のものを形にするクリエイティブな部分は週40時間の制限の中だとできないですよね。広告業界でもクリエイティビティが落ちていると言われていて、パフォーマンスが上がっていかない部分が課題かと思っています。お菓子業界ではどうでしょうか?

平岩 やはりメリハリをつけることですね。人ができる事と機械ができる事、分業していく必要があると思います。あとは必要に応じて外注に出すとか。パティシエは職人なので、全てを自分の手でやりたいという気持ちはあると思いますが、現実的にできないときに、どこを自分の手に残して、どこを離すかというのを皆さん判断されていますね。

03

このきっかけになったのが、同社社長が南アフリカの子どもたちを訪ねたときに、バウムクーヘンを食べさせたいと思ったものの、外の社会からお菓子を持ち込むことで当地のお菓子屋さんが打撃を受けることが懸念されるため、日本から持ち込むことはできなかった。なので、現地で作るために機械を開発し、自社職人のノウハウを共有することで世界中どこでも作れるようにできないかと考えたことだったそうです。

パティシエたちは、AIに自分たちの仕事を取られるのではと懸念しているところもあるようですが、AIがすごく役に立つ分野・事業もあると棲み分けをして、両立していくのが良いのかなとも思いますね。

バウムクーヘン専用AIオーブン「THEO(テオ)」(ユーハイムより)

バウムクーヘン専用AIオーブン「THEO(テオ)」(ユーハイムより)

平岩 そうですね。必要なところは当然機械化していく部分もある一方で、クリエイティブな部分は人間でないとできないと思うので、皆さん自負を持っているところだと思いますね。和菓子職人が、3Dプリンターを利用してお菓子の型を作成する例も見たことがあります。今まで作れなかったような緻密な日本の伝統模様の型なども作れるみたいです。超熟練の型職人だったら難しい形の型が作れても、その人の代で終わってしまうかもしれない。その時に最新技術を使うことで後世に残していくことができる。でも、具体的にお菓子にして、お菓子に込めた思いを人に伝えるのは機械ではできないので、技術と人のコラボみたいなことも、パティシエにとってはものすごく刺激になるようです。最近の洋菓子の世界コンテストでも、3Dプリンターで独自の型を作り、その型を使って(スイーツの)作品を作りなさい、という課題があったり、スイーツをパッケージ含めて評価されたり、PR演出動画が評価対象になるなど、新たな評価基準が採り入れられているんですよ。

吉田 今後は、お菓子そのものだけではなく、どうやって売っていくか、どうやってアピールしていくのかも評価対象になっていくのですね。

04

平岩 実は最近はデザイナーやマーケッターなど、いろんな分野の専門家を集めて1つのチームにしている国も多くあるんです。日本は出場選手の自主性を尊重する傾向が強く、異分野の専門家の意見や技術を積極的に採り入れてきた実績はあまり無いのですが、イタリアなどは、近年の世界大会で、チーム体制によって作品の質が大きく向上したなと感じたことがありました。

廣川 世界大会に向けて日々技術を磨いている方も多いと思いますが、世界中のパティシエが集まるコンテストは、業界の中では甲子園のような憧れの存在なのですか?

廣川 ちなみに、宮廷で披露されたような一流の技術が、一般に販売される商品にどのように盛り込まれていくのか気になります。個人的には、量産されずに、コンテスト商品と一般販売の商品、というように分断されてしまうのかなと感じたのですが…。

平岩 そこは繋がっていると思います。センスのある方ってパッケージも素敵なものを作られるし、実際に、世界コンテストに出場した方ってパッケージもすごく洗練されているんです。多分、コンテストに出場する方たちって、新しいものを生み出して、どうやって周りを「ワッ」と言わせるかを考えてきている人たちなので、そこには宮廷時代の意識・心構えが生きているのではないかなと思いますね。

廣川 なるほど。日本も含めた少子化の中で、パティシエやショコラティエを目指す人の数というのは減ってきているのでしょうか?

平岩 そうですね。やはり、少子化の中で絶対数は減っていますね。

廣川 廃業していく理由として、売れないから廃業ではなく後継者がいないから廃業する、という人も多いのかなと思うのですがいかがでしょうか?

平岩 ヨーロッパでは元々、60歳や65歳の若いうちに引退をして第二の人生を楽しむ傾向があります。ブランドを早い段階で売却してしまうんです。

廣川 そうか、売却ですね。自分の息子や娘に継がそうと思うから難しくなるのですね。

平岩 日本はどうにかして自分の子供に継がせたい、という思いがあって、継がなければ廃業する、となることが多かったのですが、ヨーロッパでは割り切っていてブランドを売却することは昔からよくありました。とはいえ、日本でも、最近は血縁関係にこだわらない事業継承の例が少しずつ増えています。弟子に継承して、ブランド名を残したり、物件を居抜きで譲って元々の顧客を引き継ぐこともありますね。歴史の新しい洋菓子業界では割とできている一方で、代々一族で屋号を継いできたような和菓子業界ではなかなか難しいところがあって、ここ何年かで老舗が廃業したという話も聞きましたね。

廣川 老舗でありながらチェーン展開(多店舗展開)していくことで上手く行っているところはありますか?

平岩 日本でも有名ブランドが売却されたというのは少しずつ出てきていますが、まだまだこれからかなと思います。老舗ではありませんが、ヨーロッパでは、「PIERRE HERMÉ PARIS(ピエール・エルメ・パリ)」のグローバルな多店舗展開は成功している例かなと。

廣川 カリスマパティシエと言われる人が事業化としてどうなっていくのかが個人的にはとても興味があります。

平岩 例えば、辻口博啓シェフは「モンサンクレール」を国内では1店舗しか出していません(東京・自由が丘)が、別ブランドで「和楽紅屋」とか「LE CHOCOLAT DE H(ル ショコラ ドゥ アッシュ)」とかいくつかのブランドを展開しています。1店舗主義の店舗がありつつも、多店舗展開するブランドを切り分けているのかなと思います。自分の店の店舗展開はしなくても、グループの中の別ブランドを弟子に任せるというやり方も増えていくかなと思います。

05

平岩 日本のスイーツはレベルが高いと世界中の人が思っていると思います。

廣川 それは味・形、どの部分に日本の技術の高さを感じているのですか?海外に行くとパリでもミラノでも向こうのスイーツもおいしいなと思ったりするのですが。

平岩 パティスリーが作るスイーツは、ヨーロッパから学んできたものが多いので、そこまで日本の独自性が高い訳ではありませんが、海外の方が感心するのは、意外と、大手メーカーさんのスーパーやコンビニで売られているお菓子だったりします。もしくは海外にはあまりないふわふわのロールケーキのようなスイーツだったりしますね。

平岩 そのようにも考えられますね。あと、世界中の味覚指標が近づいてきているような気がしています。ヨーロッパでもヘルシー志向が一般的になって、今は甘さ控えめな味が評価されたりします。中東でも気温が高いから甘いスイーツが多いというイメージがありますが、現地の高所得者の方は健康志向になって、スイーツも甘さが控えめになりつつあります。そのため日本のお菓子メーカーが海外進出する際に、日本で売られているお菓子の味をそのまま販売されることも多くなってきました。例えば、「ヨックモック」も「シガール」のような日本でも人気の商品を掲げてドバイに出店した時に、すごく評価をされました。

06

平岩 海外、特にフランスなどヨーロッパはプラスチックにとても厳しい部分があって、生菓子を乗せるためのプラスチック製のトレイはほとんど無いんです。基本的には紙製の平たい台紙です。東京にある「ラ・パティスリー by アマン東京」はフランスのクラシックなスイーツを主体に販売していて、紙のトレイに生菓子を乗せて販売しています。

dari Kの工場での「ファインモールド®」の成形過程(パケトラより)

カカオハスクを練り込んだ紙を使用したパッケージ(パケトラより)

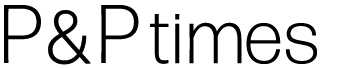

平岩 チョコレート業界はその意識が特に強い印象です。カカオという作物の栽培や加工に関わる企業がフェアトレードや環境保全などに意識を向け始めているためです。同じ記事の中で紹介した「nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO(ネルクラフトチョコレートトーキョー)」もビーントゥバーチョコレート※を販売していますが、そのタブレット(板チョコレート)を包んでいる紙に、カカオハスクを練りこんでいたり、店舗照明もカカオハスクが入った紙を使用したりしています。

※ビーントゥバー(Bean to Bar)とは、カカオ豆からチョコレートバーになるまで一貫して製造を行う事。

吉田 カカオハスクは、自社でチョコレートを加工したときに出たものを使用しているのでしょうか?

平岩 ご紹介した2ブランドに関しては、自分たちのところで出たカカオハスクを提供して紙を作ってもらっています。後は、「CHOCOLATIER PALET D’OR(ショコラティエ パレ ド オール)」も、製造工程で発生したカカオハスクを使った紙パッケージを使っていた時期があります。ただ、カカオハスクには課題もあって、仕上がりの紙にカカオバターが含まれるため白くブルームが出てしまったり、ハスクが硬く製紙用のローラーを傷めてしまったりもするそうです。

廣川 海外では環境を優先するなら多少の不便さは我慢できる、と考える人も多くいますが日本だと環境保全と利便性を両立させないといけない、と考える人の方が多い印象です。例えば最近だとSDGsの観点から、従来であれば廃棄されていたスイーツの「端っこ」が、商品として販売されていたり、形が悪い場合でも「不揃いスイーツ」として販売されているのをよく見かけます。スイーツのアップサイクルはもはや当たり前になっていて、むしろ「端っこ」を作るために正規の商品を作るなんてこともありそうですね。

CLUB HARIE e-challenge東京駅店 店頭の様子

CLUB HARIE e-challenge東京駅店 店頭の様子

平岩 パティシエの皆さんは、食材を無駄にしないことを常に考えられています。数年前からアップサイクルの取り組みをされてきた「オクシタニアル」の中山和大シェフの例を紹介します。通常、ショートケーキに使うイチゴはヘタを切り落とします。「オクシタニアル」ではその切り落としたヘタにちょっと残っているイチゴの赤い部分を集めて、イチゴシロップを作っていたんです。そしてそのシロップでイチゴソーダを作る。捨てるヘタを生かして、お客様からお金をいただける商品を作る、という仕組みでした。「オクシタニアル」は元々「クラブハリエ」のグループ内ブランドでしたが、2025年3月にいったん幕を下ろし、中山シェフ自身のブランドとして名称ごと引き継がれ、新たにスタートします。

廣川 それは、三方良しですね。農家にとっては無駄なくイチゴを使ってもらえて、お店にとっては無駄なく食材を使って新しいメニューが1つできる、消費者はそれを支持して美味しいジュースを味わえる、ということですね。ちなみに和菓子の方ではどうでしょうか?

平岩 和菓子の共通した大きな悩みは小豆の皮が余ることなんです。「クラブハリエ」の同グループである和菓子店「たねや」では小豆の皮を練りこんだお菓子を販売しています。「亀屋良長」では伝統的なお菓子の他に、ぼうろ生地に小豆の皮を練りこんだ新しいお菓子を作るなど、素材を生かしアップサイクルさせる努力は以前より目にします。手間ひまやコストもかかると思いますが、金銭的採算だけを見るのではなく、企業の社会的責任意識が浸透し始めていると思います。

07

平岩 2024年もカカオの値上がりなどいろいろなニュースがありました。人手不足などは劇的に解消することはないのですが、子どもたちにパティシエってすごく夢があってやりがいのある仕事であることを伝えていきたいとどのシェフも思われています。そのためにも、本当にやりたいこと、大切にしたいことを改めて考えなおし原点回帰するなど、取捨選択が必要になってきます。また今の時代、情報発信の重要性も増しています。SNSとか口コミが発端となって人気が出ることもありますが、パティシエの方は職人の方が多いのでその辺が苦手な人も多いのが現実です。製造と販売スタッフが分かれているお店では、販売スタッフが人生経験豊富なパートさんだと心強いという声をオーナーの方からよく聞きます。その方々は、近所の主婦の方だったりするので、消費者感覚も持ち合わせていて、パティシエにはない目線で見てくれる人材なのです。どうやったら買いたいと思うか、とか、こんなメニューはどうか、とかしっかりと意見を出してくれる方もいます。今後はそういう方の能力をどう生かせるかも鍵になると思っています。

吉田 確かにそうですね。ちなみに当社はパッケージを考える事が本業であるのですが、パッケージ会社との関わりはどんなところにあると思いますか?

平岩 パッケージだけで提案するのではなく、実際にどんなものを入れるのか、どんな風に販売して、どうやって持って帰るのかも含めて提案することが大事だと思います。店頭で売られて、買われていくシーンが目に浮かぶような提案です。それはスイーツでも同じで、例えば家でケーキを食べる時には、ケーキにフィルムが巻いてあったり、飾りがついていたり…それが食べる時に邪魔にならないか、持ち運んだ時にケーキはきれいな状態を保っているか、配送した時にどうなっているか、など、細かいところまで気を配ることが大切かなと思います。

廣川 大事なことですよね。購入したときのワクワクの期待値を下げないようにすることは、パティシエの力だけでなく、パッケージでも保つようにしなければならないですね。

吉田 本日はとてもたくさんのお話をありがとうございました。引き続きパケトラでの記事連載よろしくお願いします。

商品開発・販促に関わった経験を生かし、独立。菓子の基礎知識を製菓学校で学ぶ。

幸せのケーキ共和国:https://shiawasenocake.net/(外部リンク)

メールマガジン配信開始のお知らせ

廣川ではアイデアのヒントになる「モノづくり」の発想や企画をご紹介し、多くの方が「こんなものが欲しかった!」と思える商品づくりを応援しています。ぜひメールマガジンをご活用ください。

2

食品ロス削減を支える!工場から食卓へ、おいしさをつなぐ持続可能な取り組み

例えば、カステラの製造過程で発生する切れ端や、少し形が崩れていても品質は変わらない美味しい食べ物を、ぴったりな容器に入れて販売することで、企業にとっては商品を多くの方に知ってもらう機会となり、消費者にとってはお得に美味しい商品を購入できる機会が得られます。このような取り組みは、食品ロスの軽減につながり、持続可能な社会の実現にも寄与します。

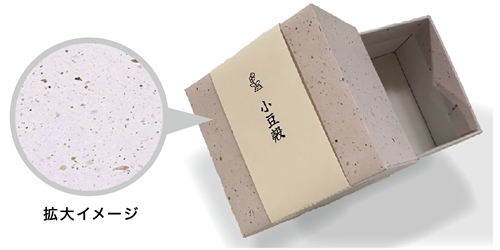

小豆の殻を利用したアップサイクル紙「小豆殻CoC」

貼るだけで簡単プロモーション「たべられるシール®」

また、シールを貼るだけなので複雑な図柄であっても量産時の品質差が起きにくく、失敗による食品ロス削減にもつながります。ブランドロゴやキャラクターを印刷した「たべられるシール®」を食品に貼り付けるだけで、スイーツなどの商品が華やかになり、特別なメニューへと変わります。

食べられるシールで消費者の興味・関心をそそり、SNSでの拡散などブランドイメージの向上や認知拡大も期待できます。(プロテック事業部)

3

環境配慮と機能性を両立させた紙とプラスチックのハイブリッド容器

また、すっきりとした角型のスタイリッシュなデザインである点も特長です。紙とプラスチックの「いいとこどり」を実現したこの容器は、さまざまなシーンにぴったり合い、商品の魅力を最大限に引き出します。特に、透明プラスチックのフタにより商品の鮮度や色合いを視覚的にアピールでき、クラフト素材の紙本体がナチュラルで高級感のある印象を与えることで、和菓子から洋菓子、ベーカリーまで幅広い商品の価値を高めます。環境配慮と商品訴求の両立を求める企業に最適な新商品を、ぜひご利用ください。(エースパック事業部)

目でも耳でも楽しめるギミック満載!

「ゴジラ対ゴマタマゴ」コラボレーション特別パッケージ

人気チーズブランド「QBB」とのコラボレーション!

「ドキドキくじ」発売決定のお知らせ

商品イメージ

▼「ドキドキくじ」の詳細はこちら

https://dokidoki94.com/(外部リンク)

4

・どんなスイーツを包装するのか?保管条件は?スイーツの形態は、ペースト状?液状?それともドライ?あるいは油性それとも水溶性?

・食べる前に加熱するのか、冷蔵、または冷凍したまま食べるのか?

・持ち運びされるのか?その時間は?

・自宅、外出先(屋外それとも屋内施設)のどこで食べるのか?

・本来の目的を果たした後、パッケージはリサイクル?リユース?あるいは1回きりで捨てられる(SUP)のか?

・ユーザーはパッケージにどんなことを期待しているか?

・スイーツの価値にマッチする最適なパッケージとは?

これらの問いに答えるには、

・包装が目的に合致しているか確認する。

・適切な容器を選ぶには、食品に適した形状だけでなく、他のさまざまな要素にも配慮が必要。例えば、残り物を保存する必要があるかどうか、容器に蓋をする必要があるか、輸送の際に冷凍保存の必要があるかなど、目的を確認して、適切なデザインを考える。

・盛り付けを考慮する。

・スイーツを容器に入れてサービスする場合は、状況に適した容器を検討する。例えば、異なるスイーツが混ざってしまう可能性がある場合は、仕切りのついた容器を選ぶのも大事だ。

・テイクアウトの有無-屋外に人が集まるようなケースでは、適切な蓋と丈夫な底を選ぶことがポイント。中身のこぼれや漏れを防ぐ必要がある。

最後に、近年包装に対する様々な規制が設けられている。パッケージも使い捨てから、軽くて、循環できるタイプへの移行が求められる。スイーツを食べた後、リサイクル、再利用する習慣をつけるメッセージを消費者に伝えて、共感を生み、行動変容に繋げることが、パッケージのより重要な機能になるだろう。

5

サワードウ×ボンボローニのマッシュアップドーナッツ

シンガポールでメジャーなドーナツ

数あるドーナツ店の中で今回取り上げるのは、「Sourbombe Artisanal Bakery」というお店です。同店で特記すべきは、生地にサワードウ種を使用していることです。サワードウとは小麦粉やライ麦粉に水を混ぜ合わせ、自然発酵させた天然酵母で、通常はこれを元にパンを作ります。サワードウで作ったパンはほんのりとした酸味があり、小麦そのものの味をより深く味わうことができると言われています。加えて、サワードウブレッドには消化しやすい、ぶどう糖が少ないなどの健康面でのメリットもあります。

このサワードウとイタリアのボンボローニを融合させたドーナッツをSOUR BOMBE(サワーボンブ)という名前で販売しているのが本店舗です。当初はオンライン限定の販売でしたが、人気が出たことにより店舗をオープンしました。お店はテイクアウト専門のため、こじんまりした造りになっています。内装は白が基調のクリーンで洗練された雰囲気です。販売方法は店内で好きなものをオーダーする対面式か、オンライン注文もしくはデリバリーでの購入となります。

記事の続きは「パケトラ」でチェックしてみてください。

(外部リンク)シンガポールの健康とおいしさを考えた、サワードウ×ボンボローニのマッシュアップドーナッツ

6

ポップ&シンプルが可愛い紙管パッケージ!

「バターのいとこ」の生地の切れ端から生まれた『いとこのラスク』

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙2905-25

電話番号:0287-62-2100

営業時間:9:00〜17:00

定休日:第2木曜日

https://butternoitoko.com/(外部リンク)

7

4連パウチで利便性を発揮

4連の使い方のアイデアとしては、クレンジング、洗顔料、化粧水、乳液などのスキンケア製品を4連パウチでひとまとめにして、トラベルセットやトライアルセットとして販売したり、集中ケア用の美容液を4回分(1ヶ月分)として週一使用の製品企画にも最適です。パウチはミシン目を切り離し一包ずつ開封できます。開け口のミシン目は両側に施されており、左右どちらからでも開封できる「ストレスフリー」設計です。パウチ本体だけでなく、ヘッダー部分も連結しているため、フックにそのまま吊り下げて陳列が可能です。これにより、個別にヘッダー付きPP袋などへ封入する手間やコストを大幅に削減できます。

トライアルやトラベル用品の包材にプラスの価値を提供できるパウチです。販売品として、有償サンプルとして、ご検討ください。(お問合せは当社パッケージ事業部まで)

8

5段階から選べる辛味と旨みが程よい「汁なし担々麺」

私は辛いものがあまり得意ではないので、いつもノーマルの辛さを選んでいますが、スパイスも程よく効いており、たっぷり入ったお肉との組み合わせが絶妙です。辛味と旨みのバランスが非常に良く、初めて味わったその日からファンになりました。それ以来、外回りで近くに立ち寄った際は必ずと言っていいほど足を運んでいます。

さらに、看板メニュー以外では、カツオの旨みと香りを存分に堪能できる「カツオダレのまぜそば」も非常にオススメの一品です。昼の営業では麺料理をメインとしたお店ですが、夜は中華料理の居酒屋として楽しむことができ、昼と夜で異なる魅力があるのもこのお店の特徴です。お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

住所:〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎4丁目4-19

電話番号:090-3617-4051

営業時間:月~土・祝日・祝前日・祝後日(11:30~15:00 / 17:30~23:00)

定休日:日曜日

アクセス:大阪メトロ御堂筋線中津駅から徒歩5分、大阪メトロ谷町線中崎町駅から徒歩10分、中津駅(大阪メトロ)から394m

駐車場:なし

9

「ポンピドゥー・センター」のエコバッグをプレゼント!

ポンピドゥー・センターはパリ4区にある現代美術を中心とした複合文化施設。国立近代美術館、公共情報図書館、映画館、音楽研究所など、様々な文化施設が入居していて、この建物自体が一つの「文化育成都市」のような空間になっています。

「現代アートの工場」とも言われるポンピドゥー・センターの名前が入った、シンプルで色鮮やかなエコバッグをプレゼントします!

このキャンペーンは終了しました。

多数のご応募ありがとうございました!