「お客様の想いをカタチに」

March/April 2025

1

P×Ptalk

自己との「対峙」、そして人との「対話」の中から

「革新」を生み出す和紙作家

「P×P talk」は、当社代表廣川信也が各界で活躍するリーダーと、ビジネスや人生について語り合う対談企画です。

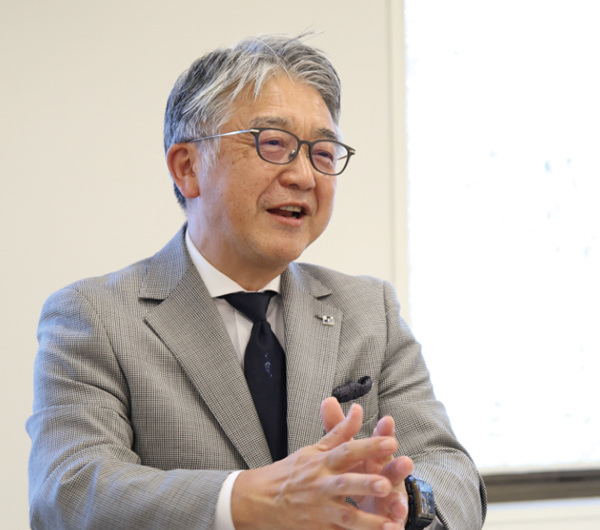

今回の対談のゲストは、国内外の名だたる建造物や空間において、日本の美学や精神性を宿しながら圧倒的な存在感を示す「和紙オブジェ」を世に送り出す、株式会社堀木エリ子アンドアソシエイツの堀木エリ子氏です。

株式会社堀木エリ子アンドアソシエイツ

堀木エリ子氏ほりきえりこ

1962年京都府出身。高校卒業後、4年間の銀行勤務を経て、1984年和紙関連会社に入社。その後1987年に呉服問屋の和紙部門としてSHIMUSを設立し、2000年株式会社堀木エリ子アンドアソシエイツを設立し現在に至る。

「建築空間に生きる和紙造形の創造」をテーマに、2700×2100mmを基本サイズとしたオリジナル和紙を制作。

和紙インテリアアートの企画・制作から施工までを手掛ける。

01

堀木 モノが素晴らしいかどうかはモノを見て判断することですが、その背景に宿る日本人の美学や職人さんがもつ精神性は言葉で語らないとなかなか伝わらない。これらを、和紙を通して伝えていきたいと考えています。

例えば白い紙は神に通じ、不浄なものを浄化すると言われます。だから日本人は慣習として不浄と言われるお札を白い紙の祝儀袋に入れ浄化して人に渡す、わざわざ品物に白い掛け紙をして浄化して人に贈る。これこそおもてなしの根底にあるものなのですが、それを今の学生に問うと、熨斗に目的と名前を書いておかないと誰からなぜもらったのかわからなくなるから、と答えてしまう状況。そういった背景をきちんと言葉にして前に出していくべきだというのが私の考えです。

ミラノ サローネ ユーロルーチェ「Baccarat Highlights」

ミラノ サローネ ユーロルーチェ「Baccarat Highlights」そういう人たちの思いの代弁者の役割を担っておられるのですね?

堀木 そうなればと。「堀木がつくるものはそもそもアートなのか、デザインなのか、工芸なのか?」「作品なのか素材なのか?」とよく聞かれます。皆、分類しようとしますがその意識はありません。お客さまの思いをカタチにし、コンセプトを伝えることによって作品とその言葉が次の人に伝わり、さらに広がっていくことが大切だと思っています。

02

堀木 工場のエントランスに私の作品が使われる目的は、働く人やそこを訪れる人に企業理念や考え方を伝えることです。伝統産業である手漉き和紙がどうやって生き残るかを考えると、やはりその時代の役に立たなければいけない。「美しい和紙を作りました」だけではだめ。

機能や用途も必要ですが、今回はお迎えとお見送りの空間で「企業理念の代弁者」として役に立つ。こういう活動を通して、日本の素晴らしい伝統産業を未来へ送らなければならないと思っています。なぜなら、現代において役に立たない「伝統」はやがて滅びていくからです。

03

堀木 私がつくるものは自分の「思い」からではありません。人の「思い」を叶えることが発想の源になっています。京都に工房をつくった理由は、越前の方に「思い」を叶えるための新しい要望を出しても、「できない」で終わることが殆どだったからです。前例がなかったり、面倒くさいことが多いので…。そこで、なぜ「できない」のかを自分で確かめるために京都に工房をつくり、そこでやってみたら出来ることが多々ありました。それが結果「革新」につながったのです。職人さんにやってもらえず「やむを得ず」自分たちの工房をもったのです。

廣川 満たされた環境からは「革新」は生まれないという好例ですね。また堀木さんの「和紙作家」という肩書が印象的ですが、どのような経緯からですか?

堀木 これも「やむを得ず」です。私は社長業もやっていますが、職人でもデザイナーでもある。アートを求められればアーティストとして仕事をし、ディレクションやプロデュースもする。「何者?」と問われても、和紙デザイナーだけでもないし和紙職人だけでもない。一番近いのが「和紙作家」だと言われたのですが、ふさわしい言葉は今も見つかっていません。燃えない・破れない・汚れない・退色しない二次加工にも取り組んでいて、開発者でもあるので和紙作家だけでもないのですが。

04

「できない理由」はやがてなくなる

この世界に対する関心は「なぜ?」が原点で、それが今、効果となって表れているのだと思います。例えば種類の違う和紙の積層時には無数の気泡が発生して製品にならないと当時の職人さんは言いました。その気泡を1つずつストローで吸えば1万個の気泡もやがてゼロになることを実証し実現に漕ぎつけました。「なぜ?」「なぜ?」「なぜ?」と問い詰めて原因をつぶしていけば大概の事はできるようになります。

05

堀木 最初からではありません。職人さんのためという大義名分もありましたが、20〜30代は自分の生きがいや新しいことへの挑戦や楽しさで活動していました。ところが39〜40歳の頃に悪性の癌が見つかり医者からは「覚悟しておいてくれ」と言われました。そこで急遽「遺言状」を書く事を決心しました(後述参照)。

それを書いているうちに「まだこれだけする事が残っている、死んでいる場合ではない!」と思い、妙に力が沸いてきました。その時、人はいつ死ぬかは誰にもわからないので「死に様」は選べないが、「生き様」だけは選べるということに気付きました。毎日を成り行きで生きるのはもったいない。私は和紙を仕事にしているので、和紙を通じて人の役に立つことこそが私の「生き様」ではないかと。

廣川 佐賀県呼子町での鯨の飾り物を海に浮かべるお祭り「呼子くんち」への協力も堀木さんの「和紙を通じて人の役に立つ」ことの表れだと思っています。

堀木 親子鯨の曳山制作そのものにはクライアントがいるものの、それを曳ける機会がないということだったので、「じゃあ、お祭りにしましょう!」と提案しました。が、関係者からは「お金がないからできない」と。出来ないと言われるとやたら燃え上がるタイプなので(笑)、「クラウドファンディングでやりましょう!」と呼びかけ、目標額を大幅に上回る金額が集まりました。曳山は昼間は子供たちが曳き、夜は筏に載せて灯りをつけて島の弁天様に渡るという地元の人の記憶に残るお祭りとして、そしてそれを通じて皆が一緒になって街づくりを行い、歴史と伝統を未来へとつなぐ大切な取り組みとなって、今も続いています。

06

堀木 もどかしかったです。そこで自分の「原点」を振り返ることにしました。銀行員からこの世界に入る時も多くの人から「やめとけ、お前にはできない」と言われました。理由は一つ。「堀木は大学でデザインを勉強していない。ビジネスも知らない。職人さんのところで修業したわけでもない」と。一瞬落ち込んだもののその時原点に立ち返りました。

例えば、縄文・弥生時代の素晴らしい土偶や埴輪は誰が作ったのか?それは普通の生活者であって、誰が「土偶専門学校」に行って勉強したか!?(笑)。ピラミッドにしても建築専門学校がない時代に、あんな複雑なものが造られ埋蔵されている宝飾品も「ジュエリー専門学校」で勉強した者がつくったわけではない。ということは私にもできる!そういう「原点」です。

それから、なぜ土偶や埴輪が当時つくられたのか?と突き詰めていくと、亡くなった人があの世で、あるいは生まれ変わった時に困らないように一緒に埋葬し、自分が病気になったら身代わりとして割って、健康を祈る為というもうひとつの「原点」でもあります。自然と向き合って何かモノをつくるという「原点」は自然に対する畏敬の念と命に対する祈りの気持ちにあるということを、あの3・11が思い起こさせてくれました。人の命は救えないけれど生活が落ち着いてきた時に「祈り」をテーマに何か心温まるものが見てもらえるのではないか?という思いで催した巡回展はこの「原点回帰」がきっかけでした。

07

堀木 ものすごく影響されています。家の中はいつも綺麗に片付いていて、私も小さい頃はお片付けするように言われていました。だから今でも、朝起きたらベッドメイクをしますし、部屋の中も全部整理します。そうしないと帰宅した時に嫌なのです。「整理整頓」するということは、頭を整理することになりますし、いい仕事につながります。先ほどの「原点に戻る」というのも考えを「整理整頓」することですし、「なぜ?」と考えるのも、できることとできないことを頭の中で「整理整頓」することだからです。教育現場において「整理整頓」は学習より優先順位が低く見られがちですが学習以前の基本です。小学校にワークショップで行くことがありますが、そのことを実感します。

廣川 僕も社内に向かって生産性と効率向上を目指して「整理整頓」をお題目のように掲げていますが、「なぜ?」という原因究明と「原点回帰」が本来の目的であることを社員に理解させる必要がありますね!

08

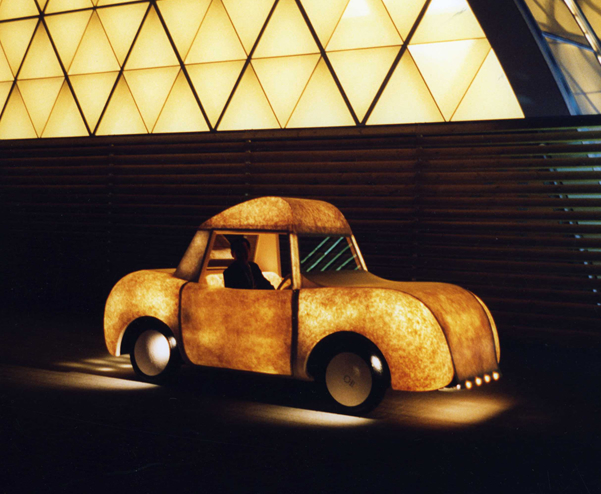

ハノーバー国際博覧会日本館 ランタン・カー “螢”

ハノーバー国際博覧会日本館 ランタン・カー “螢”デザイン・発案:山本容子

ご縁が大切なのは誰でも分かりますが、自分に「こんなことがしたい」「こんな夢を持っている」という情熱がなければ、せっかくのご縁も毎日通り過ぎるだけのものになってしまいます。夢や情熱を語り続けることで初めてそのご縁は深まっていきます。語っているうちに「それならこんな人を紹介する」とか「こんなことならお手伝いできる」という人が現れ、未知の技術やノウハウをもつ人脈ができ、ものづくりが始まる。自分の頭の中だけでいくら考えていても前に進まない。「こうしたいんです」と発し、最後は「全ての責任は自分がもつ」と言い切ると最初は尻込みしていてもそれに応える人が出てくる。目的が「利己」であれば誰も応援してくれませんが、京セラ株式会社創業者の稲盛和夫さんが提唱された「利他」であればみんなが応援してくれます。

09

堀木 いくら和紙を綺麗に漉いても施工を業者さんに任せると皺が入ったり破れたりして台無しになる場合があります。彼らはその時に美しく仕上げることが仕事ですが私たちは5年後も10年後も和紙の美しさが保てるように考えなければなりません。施工業者さんに責任を押しつけるわけにもいきませんので、最後まで自分たちで設置します。また和紙は折ったり曲げたり、切ったり貼ったり何でもできてしまう。だからちょっと気を抜くと「工作」で終わってしまいます。

120%の力でやらないと100%の評価にならない。100%の力だと80%の評価しか得られない。私たちの活動は「工作」ではなく「創作」なので、当然そこには厳しさが求められます。だから、社員には常に「気を抜くな」と言っています。

廣川 僕も顧客評価を3段階に分け、低年次社員なら顧客から「うん」と言われば合格だが、中間層になると「なるほど」と期待を少しでも超えた納得感が、マネージメント層になると「ほぉ!」という期待を遥かに超えた時に出る感嘆の言葉が顧客からもらえなければ評価とはならないと常に社内で言っています。

宗家 源 吉兆庵 岡山本店

宗家 源 吉兆庵 岡山本店写真提供:株式会社ナカサアンドパートナーズ

10

堀木 企業のデザイン監修を何社か担当していて、私は素材が何であっても売上げが低下傾向にあるものをもう一度ヒットさせるような案件が得意です。なぜなら和紙がそうだったから。このロッテの「紗々」は表面の網目が特徴で、最初のキャッチコピーは「ほどける とろける」でした。しかし震災等の影響で「無」を連想させない、つまりプラス方向に変えるべく「つむぐ、織りなす」に変更しました(‘25年現在は「織りなす、食感」に再変更)。さらに中の個装が不透明で、美しい網目が隠れてしまっていたので、理由を聞くと、「何か印刷されていないとセンサーが反応せず製袋できない」とのこと。「それなら全体は透明で、両端にシャンパンゴールドのラインを入れたらいいのでは?」とアドバイスし、内装が見えるようになり、売上が3倍になったと聞いています。

結局、前例のないことは皆やりたがらなかっただけなのです。自社のデザインは全て私がやりますが、他社の監修をするときは、他社のデザイナーが成長しないと意味がないので、私は手を動かさずにアドバイスに徹します。私がデザインしたものが売れるということではなく、担当デザイナーに考え方を伝えて、全ての商品に応用していかないといけないのです。

左:ロッテ「紗々」パッケージ(四代目:2013年~2017年)※現在このパッケージは終売しています。

左:ロッテ「紗々」パッケージ(四代目:2013年~2017年)※現在このパッケージは終売しています。右:「サントリーウイスキー響30年」ラベル

堀木 いえ、皆、優秀なデザイナーです。ただ、訪問する全ての会社に共通しているのは、コミュニケーションが足りないことです。月に一回私が訪問して、デザイナーだけでなく営業や生産担当など、他部門の社員も集めて会議を開き、そこで商品の本質を語り合います。結果的に他部署と意見交換ができるようになったことがよかったのかなぁと思います。

廣川 ある種コンサルタント業ですね?

堀木 私が上から何かを押し付けるのではなく、私は他社の社員と一緒に考えます。その会社単独で出来なかったことに対し少しアドバイスを加えることで出来ることに変える。全部自分の体験に基づくので説得力はあるのかなぁと思っています。講演会に行っても私の過去は変わらないので同じ話しか出来ません。

廣川 次世代に向けての「堀木学校」ともいえる厳しい指導に大いに興味があり、後進の育て方にも共感しています。

堀木 私の役割は、前例がないことを具現化していくことです。後進を育てることに注力するのではなく、新しい境地を切り開いていく私を見て「ついてこい」と背中で伝えることが一番よいことだと思っています。

11

堀木 現在62歳なので次をどうするか、5~6年前から考えています。例えばテレビを見ていても、昔のアイドルは松田聖子とか郷ひろみとかソロでの活動が中心でしたが、今はほとんどグループでパフォーマンスを披露する時代になっています。次の「堀木エリ子」を一人探すのではなく、社長業はこの人、デザインはこの人、紙漉きの技術はこの人、ディレクションはこの人というように、チームで受け継いでもらう時代であることに気が付いたのです。

廣川 それは、すごく的を射た考え方で、同じ悩みをもつ中小企業の経営者には大きなヒントになりますね!

12

堀木 そうかもしれないです。

廣川 その「遺言状」は現在も更新されているのですか?

堀木 状況が変わる(2〜3年)毎に更新しています。最初は死ぬ時のためでしたが、今は安心して生きるために書いています。これによって頭の中の整理ができ、例えば制作途上段階の作品があったとして、納品するか・しないかの基準を明確にしたり、残された作品のうち、廃棄するものと、カットして使うもの、そのまま作品として使っていいものに分類したりしています。

廣川 つまり残された人が判断に困り、路頭に迷わないようにしてあるのですね。

堀木 もうひとつ。皆さん驚かれるのですが、社名を変えるように記しています。通常はシャネルとかエルメスのように個人の名を残して会社を継承させていきますが、弊社の場合は私が死んでいるのに私と同じものはつくれません。次の人がその人なりの作品を作り、さらに追求することで私を超えられるかもしれないのに「堀木」という名前が残る限り「堀木エリ子」は超えられない。だから、その人が責任を持ってその人なりの個性ある会社にして欲しいと考えてのことです。同時に会社を無くす(畳む)方法も書いてあります。どちらでも選べるようにしてあります。厚みで1cmくらいの分量です。更新毎にそれなりの費用がかかりますが、公正証書として残しています。年齢に関係なく誰でも突然亡くなる可能性があるわけですし、頭の中が整理できるので、皆さんにも「遺言状」を書くように勧めています。

廣川 私も「遺言状」を書こうと決心しました。本日はいろいろと貴重なお話をありがとうございました。

〒604-8181

京都市中京区御池通高倉西入綿屋町525 吉忠ビル4F

TEL:075-211-3336

オフィシャルサイト:https://www.eriko-horiki.com/(外部リンク)

メールマガジン配信開始のお知らせ

廣川ではアイデアのヒントになる「モノづくり」の発想や企画をご紹介し、多くの方が「こんなものが欲しかった!」と思える商品づくりを応援しています。ぜひメールマガジンをご活用ください。

2

ピックアップ

ケーキのようなちらし寿司容器

例えば「ワンポーションケーキ」や「カップデザート」専用として使用される容器に「ちらし寿司」を入れることで、中身のちらし寿司の見え方が一変。美しさを際立たせることによって、ディスプレイの方法次第では、商品展示が実に華やかなものになり、春夏秋冬のイベントにぴったりの食シーンも売り場で演出することができます。

このように、固定観念にとらわれない提案をパッケージとプロモーションの両方の観点から行うことで、さまざまな業界の製造者、販売者のみなさまにとって、新たな視点、新たな価値を創造するお手伝いができると考えています。(エースパック事業部)

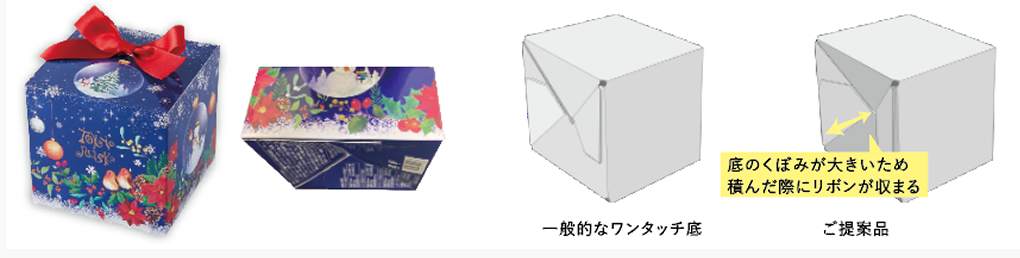

大きなリボンもつぶれない!箱の特長を最大限に活かした設計

何度でも生まれ変わる循環型食器「edish(エディッシュ)」

「edish」の最大の特長は、使用後に土に還り、飼料や肥料として再生可能な「生まれ変わる」容器である点です。また、高い剛性や電子レンジ使用可能な耐熱性、液漏れ防止、といった容器としての高機能性を備えているため、屋内に限らずイベントやアウトドアで安心して使用できる容器として注目を集めています。使用後は容器を回収し、工場で粉砕・乾燥し、飼料や肥料へと変わります。(※回収に関する条件や方法は関係諸団体との確認が必要です。)これにより、容器の回収から堆肥化、その堆肥を利用した食物の栽培までを実現し、アップサイクルを何度も繰り返すことで、持続可能な循環型社会の構築に貢献します。(エースパック事業部)

3

現場からのセレクト情報

パッケージとしての枠を超えた機能性

プラスチック使用量を40%以上削減※した環境配慮型容器

※従来のトレイと比較時に、40%以上のプラスチックを削減。

「ドキドキくじ」新登場!SNSで大反響、発売前から話題沸騰の自社企画

※くじの開催店舗は内容によって異なります。

詳しくはHPをご確認ください。https://dokidoki94.com/(外部リンク)

4

この容器は他のプラスチックカップに比べてプラスチック使用量を最大60%削減し、丈夫で信頼性が高く、既存のプラスチックカップの充填ラインでも使用できる。120日間のシェルフライフを保証するPROfeelはチョコレート、キャラメル、バニラメレンゲなど多彩なフレーバーを揃え、改良されたカップに充填され12月に新発売された。このハイブリッドバリアカップは、ミルクカートンと一緒に紙のカートンリサイクルストリームに投入すれば、そのままリサイクルできる。

参考資料:Berry Globalのニュースリリース(外部リンク)

5

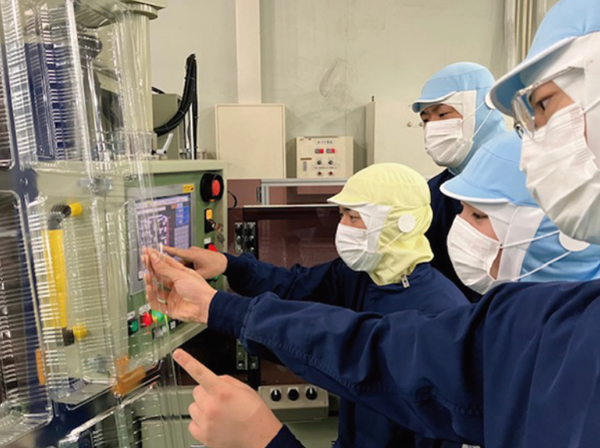

エースチャレンジ!カイゼンサークルの取組

製造効率をあげるのにどうすればいいのか全員で研鑽中の様子

製造効率をあげるのにどうすればいいのか全員で研鑽中の様子6

日本固有の絶滅危惧種をモチーフにする新たな発想で

自然保護にも貢献している『小楽園ボンボン』

7

プラスチック削減とコストダウンを実現する新しい紙パッケージ

『ノンラミパック』

「ノンラミパック」は小ロットの製造にも対応しており、1,000枚から印刷および製袋が可能です。印刷にはUVオフセット印刷を使用しており、一般的にプラスチック袋に印刷されるグラビア印刷よりも版代などの初期費用を抑えることができます。少量多品種の商品であっても、この印刷方法の利点を活かすことで、一般的なプラスチック製の袋のパッケージよりも取り扱いやすい資材です。環境に配慮してプラスチック削減をしつつ、商品の視認性も損なわないパッケージとして「ノンラミパック」を検討されてはいかがでしょうか。

※この商品は株式会社ジェイピーエフサプライの特許に基づき、製造されています。

8

ボリューム満点!福岡スタイルの柔らかいうどん

カツ丼は、硬めに卵がとじられた昔ながらのスタイルで、カツの一つ一つが大きく、こちらもボリューム抜群です。ごぼう天はもちろん、キムチや鴨肉など、トッピングも幅広く選べ、自分好みの福岡うどんを作れるのも人気の秘訣です。会計時には、隣接する鯛焼き屋さんの無料チケットがもらえるので、食後のデザートまで楽しめます。お近くに来られた際には、ぜひお立ち寄りください。

山ちゃんうどん

住所:〒811-0111 福岡県糟屋郡新宮町三代西1-11-1

TEL:092-963-0407

アクセス:JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)/福工大前駅 徒歩17分(1.3km)

JR鹿児島本線(下関・門司港~博多)/新宮中央駅 徒歩18分(1.4km)

西鉄貝塚線/西鉄新宮駅(2.3km)

駐車場:あり

営業時間:月 10時30分~15時00分、水・木・金・土・日 10時30分~20時00分

定休日:火

9

ピクルス柄のエコバッグを3名様にプレゼントします。

今回プレゼントするエコバッグは、トレーダージョーズブランドのピクルスの瓶詰をデザインし、鮮やかな配色が目をひきます。コットン100%のキャンバスタイプで、大容量かつコンパクトに収納でき持ち運びに大変便利です。

このキャンペーンは終了しました。

多数のご応募ありがとうございました!